Wolfgang Joop, Peter Lohmeyer, Klaus Wowereit, Dieter Wedel, Fabien Cousteau

WOLFGANG JOOP

Modedesigner

Ich war in jenes Wachkoma gefallen, in das Teens abtauchen, wenn die sogenannte reale Welt um sie herum sich ihnen nicht mehr mitteilt. Mit eingezogenem Kopf, hochgezogenen Schultern und einem Blick, der Misstrauen empfängt und wiedergibt, total am allgemeinen modischen Trend vorbei gekleidet, ging ich den allmorgendlichen Weg zum Gymnasium Martino-Katharineum in Braunschweig wie ein Schwerstverbrecher auf dem letzten Gang zur Hinrichtung. Zu meiner Begnadigung hätte ich wenig Erklärendes hervorbringen können. Nur etwa so viel: Ich wurde verschleppt, ich gehöre nicht hierher, ich verstehe die Sprache nicht, und ich weiß nicht, was jemals aus mir werden soll. Die Stirn, hinter der unreife Gedanken und Fantasien keine konkrete Richtung oder Form annehmen wollten, glänzte blass und fettig. Das Haar war glanzlos und weigerte sich, entweder als welliger Cäsar-Schnitt oder als Pilzkopf zu funktionieren. Es gab für Gleichaltrige modisch gesehen nur diese zwei Looks – oder sonst nur die Alternative, bebrillt als Superhirn Bestnoten zu schreiben. Dann musste man keine Sportskanone sein. Körperbewusst waren ohnehin nur wenige. Es war deshalb nicht weiter schlimm, dass mein Körper nicht existierte oder mit der Seele dort geblieben war, woher ich kam.

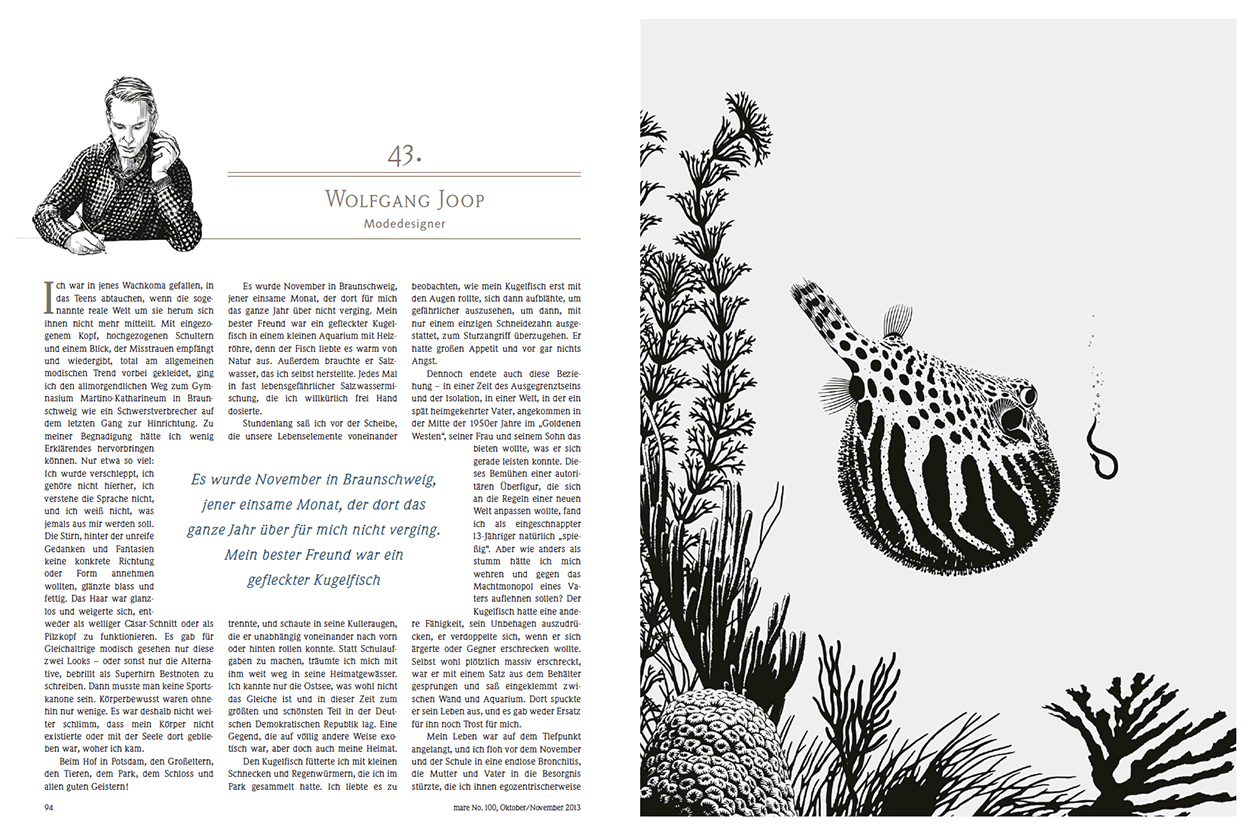

Beim Hof in Potsdam, den Großeltern, den Tieren, dem Park, dem Schloss und allen guten Geistern! Es wurde November in Braunschweig, jener einsame Monat, der dort für mich das ganze Jahr über nicht verging. Mein bester Freund war ein gefleckter Kugelfisch in einem kleinen Aquarium mit Heizröhre, denn der Fisch liebte es warm von Natur aus. Außerdem brauchte er Salzwasser, das ich selbst herstellte. Jedes Mal in fast lebensgefährlicher Salzwassermischung, die ich willkürlich frei Hand dosierte.

Stundenlang saß ich vor der Scheibe, die unsere Lebenselemente voneinander trennte, und schaute in seine Kulleraugen, die er unabhängig voneinander nach vorn oder hinten rollen konnte. Statt Schulaufgaben zu machen, träumte ich mich mit ihm weit weg in seine Heimatgewässer. Ich kannte nur die Ostsee, was wohl nicht das Gleiche ist und in dieser Zeit zum größten und schönsten Teil in der Deutschen Demokratischen Republik lag. Eine Gegend, die auf völlig andere Weise exotisch war, aber doch auch meine Heimat.

Den Kugelfisch fütterte ich mit kleinen Schnecken und Regenwürmern, die ich im Park gesammelt hatte. Ich liebte es zu beobachten, wie mein Kugelfisch erst mit den Augen rollte, sich dann aufblähte, um gefährlicher auszusehen, um dann, mit nur einem einzigen Schneidezahn ausgestattet, zum Sturzangriff überzugehen. Er hatte großen Appetit und vor gar nichts Angst.

Dennoch endete auch diese Beziehung – in einer Zeit des Ausgegrenztseins und der Isolation, in einer Welt, in der ein spät heimgekehrter Vater, angekommen in der Mitte der 1950er Jahre im „Goldenen Westen“, seiner Frau und seinem Sohn das bieten wollte, was er sich gerade leisten konnte. Dieses Bemühen einer autoritären Überfigur, die sich an die Regeln einer neuen Welt anpassen wollte, fand ich als eingeschnappter 13-Jähriger natürlich „spießig“. Aber wie anders als stumm hätte ich mich wehren und gegen das Machtmonopol eines Vaters auflehnen sollen? Der Kugelfisch hatte eine andere Fähigkeit, sein Unbehagen auszudrücken, er verdoppelte sich, wenn er sich ärgerte oder Gegner erschrecken wollte. Selbst wohl plötzlich massiv erschreckt, war er mit einem Satz aus dem Behälter gesprungen und saß eingeklemmt zwischen Wand und Aquarium. Dort spuckte er sein Leben aus, und es gab weder Ersatz für ihn noch Trost für mich.

Mein Leben war auf dem Tiefpunkt angelangt, und ich floh vor dem November und der Schule in eine endlose Bronchitis, die Mutter und Vater in die Besorgnis stürzte, die ich ihnen egozentrischerweise als Einzelkind permanent abverlangt hatte. Natürlich hätte ich gern die Nachtschattenblüte meiner Jugend vergehen sehen, um dann von oben, vom Himmel, das Wehklagen der Eltern zu hören und das Ende ihrer Ehe mitzuerleben, das wegen ständiger gegenseitiger Schuldzuweisung unausweichlich gewesen wäre.

Wenn im Märchen Kinder im tiefsten Dunkel des Waldes angekommen sind, erscheint ein Lichtlein! Oder: Wenn böse Feen ihre Flüche an der Wiege eines Kindes ausgesprochen haben, kommt eine gute Fee und wendet das Schicksalsblatt.

Mein guter Elf kam in der Figur meines Patenonkels an mein Bett. Onkel Herbert Minnemann sah fremd und vertrauenerweckend zugleich aus. Er war klein und rundlich, aber extrem mobil. Er soll ein toller Tänzer gewesen sein. Über seinen gepolsterten Wangen und unter seinem dünnen, dunklen, pomadisierten Haar waren zwei flinke Augen. Er war lustig, selbstbewusst und irgendwie exotisch! Er war der Erste (immer wieder erzählte das meine Mutter!), der 1944 an meiner Wiege stand, als Bomben fielen und mein Vater mit einem Endsieg beschäftigt war, an den mein Vater von Anfang an nie geglaubt hatte! Welch böser Streich!

Onkel Herbert war in Hamburg Professor für Romanistik – kein Wunder, er war Halbportugiese – und als Hamburger natürlich weit, weit weltoffener, als es meine Eltern hätten sein können. Sie waren dann auch massiv von Herbert imponiert und folgten seinem Rat, mich raus aus dem Bett und in eine fremde Welt zu schicken! Der Verantwortung fürs Aquarium enthoben und jeder Zuversicht beraubt, hatte ich keine Angst vor dem Unbekannten und der Fremde! Seltsam erwartungslos, ohne Neugier, ja ohne den Anflug von Vorstellungsvermögen, was mich denn dort erwarten würde, trat ich im Frühjahr des nächsten Jahres die Reise nach Portugal an. Dort lebte der größte Teil von Onkel Herberts Familie, sowohl Deutsch als auch Portugiesisch sprechend.

Wie gekidnappt (aber wie gesagt: wach-komatös!) saß ich auf dem Rücksitz eines VW Käfers, ließ mich durch Frankreich, Spanien, die Pyrenäen kutschieren und mir Kirchen und andere Sehenswürdigkeiten (ohne wirkliches Interesse daran) präsentieren und erklären.

Ein Jahre zuvor als traumatisch empfundener Aufenthalt im Erzgebirge in einer sogenannten Kinderverschickung zwecks Kriegserholung hatte mir ab dem fünften Lebensjahr jede Bergromantik verdorben. Wer mein Reiseführer nach Portugal gewesen ist, habe ich leider vergessen; wer mich ein Jahr später auf der Rückreise unterhielt, ernährte und tröstete, erinnere ich allerdings. Es war der ältere Bruder von Onkel Herbert – Johannes oder auf Português: João. Ein Mann – so würde ich es heute beschreiben –, sophisticated und kosmopolitisch!

Es war Anfang April, als ich in Porto ankam. Tante Henny und Onkel Fernando empfingen mich wie einen Heimkehrenden, und ich vergaß zu fremdeln, was ich üblicherweise und jedes Mal lange anhaltend tat.

Mir begegneten unbekannte Kinder, deren Eltern und neue „Umstände“. Ich bekam mein Zimmer zur Straßenseite und wurde nach der ersten Nacht früh am Morgen durch laute Frauenstimmen geweckt, die mit dem Schrei „pescados frescos!“ frisch gefangene Fische zum Verkauf anboten. Ich schaute aus dem Fenster und sah mehrere Frauen mit großen Umschlagtüchern über den Schultern und flachen Körben auf den Köpfen, in denen große, metallisch schimmernde Fische lagen.

Schnell begriff ich, wer das Volk der Portugiesen war: so anders als ihre Nachbarn, die Spanier! Nicht so voll Stolz und Hochmut, wie mir erzählt wurde, aber voller Melancholie und Sehnsucht, wie es diesem Volk der Seefahrer angeboren scheint.

Um mir selbst ein Bild vom „Garten Europa“ zu machen, so beschrieb man mir das eigene Land, müsste ich mich nur außerhalb des Grundstücks umschauen. Doch Dauerregen machte Ausflüge unmöglich. Im Mai aber blühte einfach alles, was mit den Füßen oder Wurzeln im Boden steckte. Tagblüher mit sternförmigen Blüten, die sich zur Mittagszeit öffneten und abends schlossen, überwucherten Abhänge, Sandwege und die Ufer des Douro. Ebenso himmelblaue Winden und Plumbago. Die Pflanzen kümmerten sich nicht um Bodenbeschaffenheit, sie speicherten das, was sie zum Leben brauchten, in ihren fleischigen Blättern und Stielen.

Neben Hibiskus sind es vor allem die Rosen, die ab Ende April bis Weihnachten pflegeleicht in allen Schattierungen von Weiß bis Dunkelrot Augen und Gemüter so verwöhnen, dass man achtlos und sorglos mit ihnen umgeht. Alle Blumen wachsen bis zu den Küsten hinunter, die diesen Garten Europas begrenzen. Die Schönheit der Natur, der Blütenduft – aber auch der Geruch von Armut, der mir in engen Gassen, Bussen oder Straßenbahnen entgegenkam, wenn ich den Wohnbezirk Foz do Douro, Villenvorort von Porto, verließ – weckten mich endlich auf und machten mich empfindlich für eine neue Sicht auf die Welt.

Ein Wind, der ständig vom Atlantik her wehte, vertrieb buchstäblich jene Tristesse, die ich anfänglich von zu Hause mitgebracht hatte. Ich wurde neugierig zu fühlen, zu schmecken, zu sehen, was ich bisher nicht kannte. Am Strand sah ich zu, wenn Fischerboote landeten und Frauen in weiten, bunt bestickten, schwarzen Wollröcken, mit weißen Unterröcken in mehreren Lagen übereinandergetragen, den Männern halfen, mit Seilen die Boote an Land zu ziehen und die Netze zu entleeren. Sie waren gefüllt mit Sardinen, die zur täglichen Speise gehören. Sich windende Kraken und Tintenfische wurden sofort gegen Steine oder Felsen geschlagen, die aus dem Sandstrand hervorragten. Felsformationen, zum Teil wie heidnische Tempel aussehend, machen die gesamte Atlantikküste, die teilweise rosa gefärbt ist, zu einem Abenteuerspielplatz.

Das Sterben der Fische war tägliches Symbol des Lebens, das klingt paradox, aber widersprüchlich fand ich vieles, was ich in der Zeit – ich war 14 Jahre alt geworden – erlebte. Vor allem aber wurde mir das Ungestüme dieser Natur bewusst, und ich fühlte, wie sie mich neu erschuf! Der Atlantik, türkisblau und eiskalt, hatte etwas Reinigendes. Auch oder gerade weil er nur Tollkühne zum Baden einlud. Seine Wellen warfen Seesterne und Muscheln auf den Sand. Wenn ich konnte (ich ging bereits zur Deutschen Schule in Porto), verbrachte ich Stunden damit, kleine Kaurimuscheln zu sammeln, die man beijinhos – Küsschen – nennt. Sie haben die Form eines kleinen Kussmunds mit angedeuteter Zähnchenreihe und wurden früher als Zahlungsmittel benutzt, erzählte man mir. Ich wurde, wenn ich sie verschenkte, mit echten Küsschen belohnt.

Man übersetzte mir auch das Wort saudade. Ein Wort, das nicht ganz treffend mit Weltschmerz übersetzt wird und nur der versteht, der hinaus aufs Meer gefahren ist, und der, der am Strand zurückgeblieben ist … Fast alle Fados beschreiben dieses Gefühl.

Meine Veränderung war nun auch körperlich zu merken. Ich war gewachsen, und meine Gastgeber fanden, es sei nun Zeit, lange Hosen mit passender Jacke, einen Anzug also, für mich in der Stadt machen zu lassen. Man wählte einen grauen Wollstoff, der, farblich neutral, zu allen Gelegenheiten passen würde. Und man bestellte zwei Paar Hosen, da diese sicher stärker beansprucht würden als das Sakko. Der Schneider roch nach Knoblauch und nach bacalhau, dem getrockneten Kabeljau, nach dem eigentlich jeder Haushalt roch. Die Sonne und der Wind trockneten den gesalzenen Fisch auf großen Holzgestellen und mir wohl die Stelle hinter den Ohren, die bei Jungs im Allgemeinen viel zu lange feucht ist, wie man so sagt.

Im Herbst dieses Jahres hieß es Abschied zu nehmen vom Meer, vom Strand, von den großherzigsten Menschen, die ich je kennengelernt hatte. Menschen, die am Meer leben, werden von ihm getrennt und gleichzeitig mit fremden Küsten verbunden. Man sagt, sie haben gebrochene Herzen, aber durch diese scheint die Sonne! Ich nahm von allem noch rasch in meinem Herzen mit, wie ich hineinlassen konnte, um mich später lange daran erinnern zu können. Und wie ich das tat! Auch hatte ich versprochen, in den nächsten Ferien wiederzukommen.

Daraus wurde nichts. Ich schrieb noch ein paar Briefe – irgendwann wurde die Entfernung immer größer. Der Gedanke zurückzukehren blieb ein Gedanke. Von den Kindern und Enkeln von Onkel Herbert erfuhr ich, dass viele, die mir so nahe gewesen sind, verstorben waren, ohne dass ich einen von ihnen wiedergesehen hätte. Die Kinder und Enkel haben auch längst Kinder. 54 Jahre sind vergangen seit damals. Als kleiner grauer Erpel war ich am Atlantikufer gelandet, und als alter Schwan werde ich in diesem Jahr zurückkommen, bevor alle Federn wieder grau und die Flügel zu schwach sind, um mich dorthin zu tragen.

Dies ist ein Auszug aus dem Text. Den ganzen Beitrag lesen Sie in mare No. 100. Abonnentinnen und Abonnenten lesen ihn auch hier im mare Archiv.

Wolfgang Joop (Jahrgang 1944) arbeitete zunächst als Modezeichner, Journalist und freier Designer, ehe er im Jahr 1978 mit einer Pelzkollektion auf sich aufmerksam machte und 1981 das Label JOOP! gründete. Unter diesem Namen wurden weltweit Damen- und Herrenkollektionen, Accessoires und Parfums vermarktet. Im Jahr 2001 verließ er JOOP! und gründete 2003 die Marke Wunderkind. Wolfgang Joop machte auch als Künstler von sich reden; seine Gemälde und Skulpturen wurden 2011 auf der Biennale di Venezia gezeigt.

Peter Lohmeyer (Jahrgang 1962) hat nicht nur in über 80 Filmen mitgespielt, darunter in „Die Straßen von Berlin“ und „Das Wunder von Bern“, und spielt den Tod im „Jedermann“ der Salzburger Festspiele – er ist auch leidenschaftlicher Fußballer. Seit seinem sechsten Lebensjahr ist er Schalke-Fan, in guten und in schlechten Zeiten.

Klaus Wowereit (Jahrgang 1953) trat schon ein Jahr vor dem Abitur der SPD bei und verbrachte sein gesamtes Berufsleben als Jurist in der Berliner Politik und Verwaltung. Sein Ausspruch von 2001 „Ich bin schwul, und das ist auch gut so“ wurde zum geflügelten Wort. Er war der erste deutsche Spitzenpolitiker, der sich so offen zu seiner Homosexualität bekannte.

Dieter Wedel (Jahrgang 1942) zählt zu den erfolgreichsten deutschen Regisseuren und Drehbuchautoren. Einen Namen machte sich der promovierte Theaterwissenschaftler vor allem durch aufwendige, zum Teil sozialkritische Fernsehmehrteiler wie „Die Affäre Semmeling“, „Der große Bellheim“ oder „Der Schattenmann“.

Fabien Cousteau (Jahrgang 1976), aufgewachsen in Frankreich und den USA, ist ein Enkel von Jacques-Yves Cousteau. Zusammen mit seinem Vater Jean-Michel begleitete er als Kind den berühmten Großvater auf vielen Exkursionen. Cousteau filmte Meeresdokumentationen für National Geographic, Discovery und CBS, er rief die Initiative „Plant A Fish“ ins Leben, die in El Salvador, New York oder auf den Malediven aus dem Gleichgewicht geratene Ökosysteme durch „Aufforstung“ dezimierter Arten wiederherzustellen versucht.

| Vita | Wolfgang Joop (Jahrgang 1944) arbeitete zunächst als Modezeichner, Journalist und freier Designer, ehe er im Jahr 1978 mit einer Pelzkollektion auf sich aufmerksam machte und 1981 das Label JOOP! gründete. Unter diesem Namen wurden weltweit Damen- und Herrenkollektionen, Accessoires und Parfums vermarktet. Im Jahr 2001 verließ er JOOP! und gründete 2003 die Marke Wunderkind. Wolfgang Joop machte auch als Künstler von sich reden; seine Gemälde und Skulpturen wurden 2011 auf der Biennale di Venezia gezeigt. Peter Lohmeyer (Jahrgang 1962) hat nicht nur in über 80 Filmen mitgespielt, darunter in „Die Straßen von Berlin“ und „Das Wunder von Bern“, und spielt den Tod im „Jedermann“ der Salzburger Festspiele – er ist auch leidenschaftlicher Fußballer. Seit seinem sechsten Lebensjahr ist er Schalke-Fan, in guten und in schlechten Zeiten. Klaus Wowereit (Jahrgang 1953) trat schon ein Jahr vor dem Abitur der SPD bei und verbrachte sein gesamtes Berufsleben als Jurist in der Berliner Politik und Verwaltung. Sein Ausspruch von 2001 „Ich bin schwul, und das ist auch gut so“ wurde zum geflügelten Wort. Er war der erste deutsche Spitzenpolitiker, der sich so offen zu seiner Homosexualität bekannte. Dieter Wedel (Jahrgang 1942) zählt zu den erfolgreichsten deutschen Regisseuren und Drehbuchautoren. Einen Namen machte sich der promovierte Theaterwissenschaftler vor allem durch aufwendige, zum Teil sozialkritische Fernsehmehrteiler wie „Die Affäre Semmeling“, „Der große Bellheim“ oder „Der Schattenmann“. Fabien Cousteau (Jahrgang 1976), aufgewachsen in Frankreich und den USA, ist ein Enkel von Jacques-Yves Cousteau. Zusammen mit seinem Vater Jean-Michel begleitete er als Kind den berühmten Großvater auf vielen Exkursionen. Cousteau filmte Meeresdokumentationen für National Geographic, Discovery und CBS, er rief die Initiative „Plant A Fish“ ins Leben, die in El Salvador, New York oder auf den Malediven aus dem Gleichgewicht geratene Ökosysteme durch „Aufforstung“ dezimierter Arten wiederherzustellen versucht. |

|---|---|

| Person | Die Texte der Autorinnen und Autoren sind aus dem Jahr 2013. |

| Vita | Wolfgang Joop (Jahrgang 1944) arbeitete zunächst als Modezeichner, Journalist und freier Designer, ehe er im Jahr 1978 mit einer Pelzkollektion auf sich aufmerksam machte und 1981 das Label JOOP! gründete. Unter diesem Namen wurden weltweit Damen- und Herrenkollektionen, Accessoires und Parfums vermarktet. Im Jahr 2001 verließ er JOOP! und gründete 2003 die Marke Wunderkind. Wolfgang Joop machte auch als Künstler von sich reden; seine Gemälde und Skulpturen wurden 2011 auf der Biennale di Venezia gezeigt. Peter Lohmeyer (Jahrgang 1962) hat nicht nur in über 80 Filmen mitgespielt, darunter in „Die Straßen von Berlin“ und „Das Wunder von Bern“, und spielt den Tod im „Jedermann“ der Salzburger Festspiele – er ist auch leidenschaftlicher Fußballer. Seit seinem sechsten Lebensjahr ist er Schalke-Fan, in guten und in schlechten Zeiten. Klaus Wowereit (Jahrgang 1953) trat schon ein Jahr vor dem Abitur der SPD bei und verbrachte sein gesamtes Berufsleben als Jurist in der Berliner Politik und Verwaltung. Sein Ausspruch von 2001 „Ich bin schwul, und das ist auch gut so“ wurde zum geflügelten Wort. Er war der erste deutsche Spitzenpolitiker, der sich so offen zu seiner Homosexualität bekannte. Dieter Wedel (Jahrgang 1942) zählt zu den erfolgreichsten deutschen Regisseuren und Drehbuchautoren. Einen Namen machte sich der promovierte Theaterwissenschaftler vor allem durch aufwendige, zum Teil sozialkritische Fernsehmehrteiler wie „Die Affäre Semmeling“, „Der große Bellheim“ oder „Der Schattenmann“. Fabien Cousteau (Jahrgang 1976), aufgewachsen in Frankreich und den USA, ist ein Enkel von Jacques-Yves Cousteau. Zusammen mit seinem Vater Jean-Michel begleitete er als Kind den berühmten Großvater auf vielen Exkursionen. Cousteau filmte Meeresdokumentationen für National Geographic, Discovery und CBS, er rief die Initiative „Plant A Fish“ ins Leben, die in El Salvador, New York oder auf den Malediven aus dem Gleichgewicht geratene Ökosysteme durch „Aufforstung“ dezimierter Arten wiederherzustellen versucht. |

| Person | Die Texte der Autorinnen und Autoren sind aus dem Jahr 2013. |