Schatz in der Schale

Das kleine, noch junge Seeohr, muss man wissen, liebt es abzuhauen. Eigentlich klebt dieses faszinierende Wesen, gerade einmal so groß wie ein Daumennagel, gern auf einer Plastikplatte im dunklen Wasser und schlabbert Planktonbelag ab. Manchmal aber, gern nachts, da fängt es an zu wandern. Runter von der Platte, auf den Boden des Tanks, am Beckenrand wieder hinauf. Nach einigen Stunden an der Luft bedeutet das den sicheren Tod. Also kniet sich Sylvain Huchette, der Seeohrenzüchter, neben den Tank und schiebt seine Zöglinge wieder zurück ins Wasser, einen nach dem anderen. „Wir haben wirklich alles versucht, damit sie nicht ausbüxen: Netze spannen, zur Abschreckung Kunstrasen an die Wände kleben – aber das bringt alles nichts“, erzählt der 50-Jährige. „Am Ende ist es einfacher, sie morgens einfach wieder ins Wasser zu schieben.“

Huchette steht in einem Gewächshaus, in Dutzenden kniehohen Tanks vor ihm blubbert Wasser. Es ist die Kinderstube seiner Zucht, 300 000 winzige Tierchen werden hier täglich mit Seetang gefüttert und haben nur eine Aufgabe: wachsen. Vor 20 Jahren hat Huchette diesen besonderen Ort gegründet: France Haliotis ist Europas erster Zuchtbetrieb für Seeohren, auch Abalonen genannt, eine der begehrtesten Delikatessen unter Meeresfrüchteliebhabern. Mindestens 80 Euro sind Feinschmecker bereit, für ein Kilogramm zu zahlen – doppelt so viel wie für Austern.

Sterneköche aus der ganzen Welt pilgern zu ihm in die Bretagne und lassen sich in seiner zugigen Gewerbehalle zeigen, wie man sie in Salzbutter anbrät. Doch Huchette geht es um viel mehr als um die Delikatesse. „Ich will zeigen, dass die Abalonezucht auch ökologisch von Vorteil ist“, sagt er und schiebt die nächsten Tierchen wieder ins Wasser. Der studierte Meeresbiologe will seinen Betrieb zu einem ökologischen Vorzeigezentrum ausbauen.

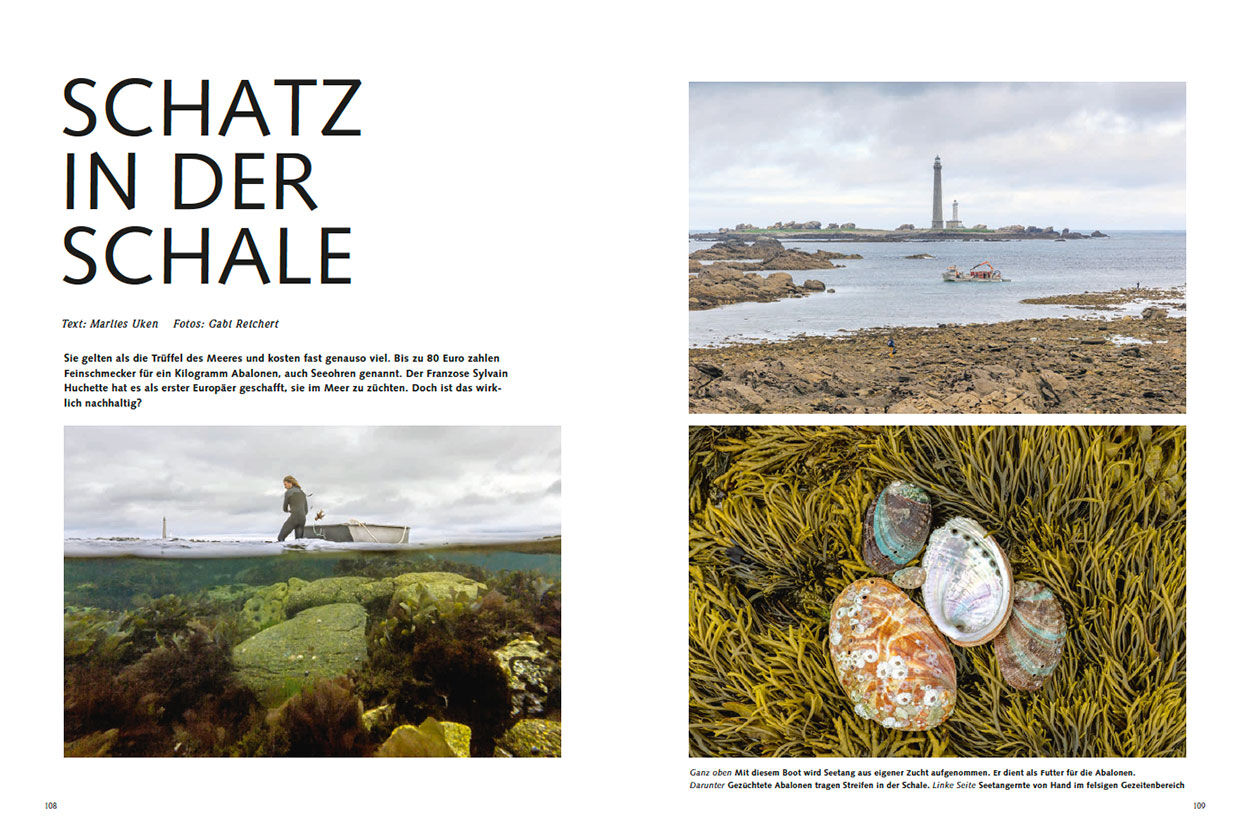

Haliotis tuberculata heißt die kleine Art der Seeohren, der Huchette sein Leben gewidmet hat. Die Tiere erinnern an Austern, ihre Form ähnelt, wie der Name schon sagt, einer Ohrmuschel. Abalonen tragen ein bunt schimmerndes Schneckenhaus mit einer grazilen Luftlöcherreihe. Je nach Farbe des Seetangs, den sie fressen, entwickeln sie bunte Streifen in Braun, Rot oder Türkis. Sie lieben es warm und sind in fast allen Weltmeeren anzutreffen.

Nach dem Zweiten Weltkrieg sammelten verarmte Landwirte in der Bretagne Seeohren als Schweinefutter – sie sind eiweißreich. Heute streifen an den Wochenenden Dutzende Franzosen bei Ebbe durch die Felsen; pêche à pied nennen sie das, zu Fuß angeln. Vor allem Hobbyköche machen sich auf die Suche. Erst im Herbst 2023 rückte die Polizei aus und verhängte Strafen, weil Jäger verbotenerweise zu kleine Seeohren von den Steinen klaubten. 1968 soll sogar die erste Unterwasserverhaftung wegen Seeohren stattgefunden haben: Ein Polizist in Tauchausrüstung lauerte einem Wilderer vor Guernsey auf.

Als die Bestände in den 1970er- und 1980er-Jahren fast leer gefischt waren, stiegen Länder wie Südafrika und China groß in die Zucht ein. Allein China produzierte 2018 Abalonen im Wert von 2,8 Milliarden US-Dollar, mehr als jedes andere Land. Die Chinesen lieben nicht nur den buttrigen Geschmack, sondern schreiben den Meeresschnecken auch eine aphrodisierende Wirkung zu und sind dort ein beliebtes Hochzeitsgeschenk.

Auch hierzulande gibt es eine kleine Feinschmeckercommunity, die auf Abalonen schwört. Der Berliner Sternekoch Tim Raue hatte sie auf der Speisekarte, der Hamburger Großhändler Yin Seafood importiert jährlich 40 Tonnen aus Chile. In seinem Restaurant am Hamburger Hafen serviert Geschäftsführer Shumin Yin gebratene Abalonen mit Chili und Szechuanpfeffer oder in Hühnerbrühe geschmort zu 19,90 Euro je Stück.

„Abalonen sind etwas für Privatgourmets und unsere chinesischen Gäste“, sagt Yin. Doch ihm machen chinesische Konkurrenzprodukte zu schaffen: Getrocknete Abalonen gelangten über den Schwarzmarkt nach Deutschland und seien nur halb so teuer. Die Kunden bemerkten oft keinen Unterschied. Der Wettbewerbsdruck sei so groß, dass Yin überlegt, aus dem Abalonegeschäft auszusteigen. „Irgendwann lohnt es sich nicht mehr.“

Dies ist ein Auszug aus dem Text. Den ganzen Beitrag lesen Sie in mare No. 169. Abonnentinnen und Abonnenten lesen ihn auch hier im mare Archiv.

Marlies Uken, Jahrgang 1977, Autorin in Berlin, war beeindruckt, wie Huchette das Fleisch der Abalone in Sekunden aus der Schale löste. In seiner Verkaufshalle lud er sie spontan zur Verkostung ein.

Fotografin Gabi Reichert, geboren 1964, lebt in Bubenheim in Rheinhessen, verbringt ihre Zeit aber viel lieber am Meer. Sie hat immer kleine Seeohrenschalen zum Verschenken in der Hosentasche.

| Lieferstatus | Lieferbar |

|---|---|

| Vita | Marlies Uken, Jahrgang 1977, Autorin in Berlin, war beeindruckt, wie Huchette das Fleisch der Abalone in Sekunden aus der Schale löste. In seiner Verkaufshalle lud er sie spontan zur Verkostung ein. Fotografin Gabi Reichert, geboren 1964, lebt in Bubenheim in Rheinhessen, verbringt ihre Zeit aber viel lieber am Meer. Sie hat immer kleine Seeohrenschalen zum Verschenken in der Hosentasche. |

| Person | Von Marlies Uken und Gabi Reichert |

| Lieferstatus | Lieferbar |

| Vita | Marlies Uken, Jahrgang 1977, Autorin in Berlin, war beeindruckt, wie Huchette das Fleisch der Abalone in Sekunden aus der Schale löste. In seiner Verkaufshalle lud er sie spontan zur Verkostung ein. Fotografin Gabi Reichert, geboren 1964, lebt in Bubenheim in Rheinhessen, verbringt ihre Zeit aber viel lieber am Meer. Sie hat immer kleine Seeohrenschalen zum Verschenken in der Hosentasche. |

| Person | Von Marlies Uken und Gabi Reichert |