Inmitten dieser blauen Welt

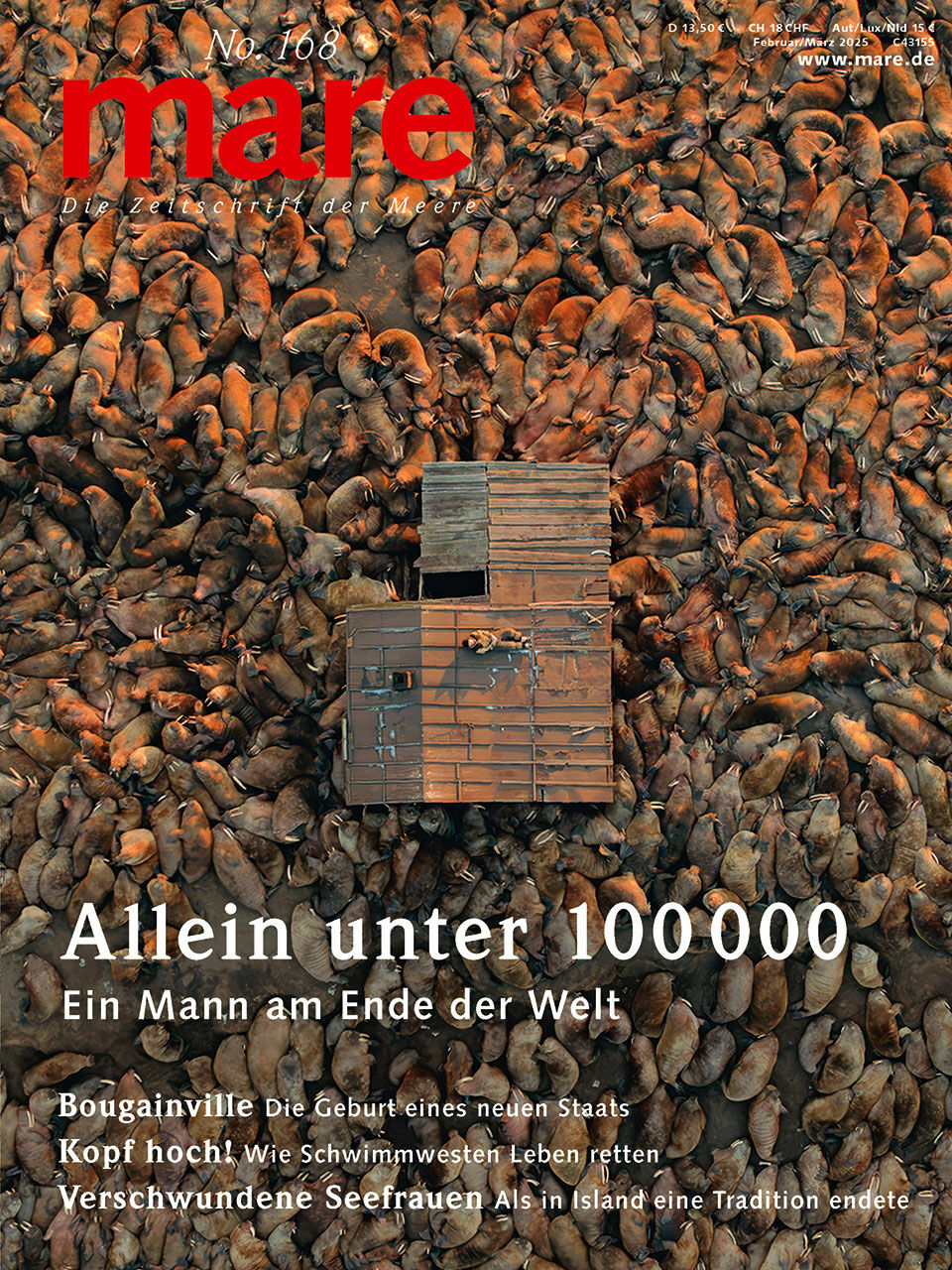

Karen Blixen zählt nicht zu den Autorinnen, deren Name die Weite des Ozeans vor dem geistigen Auge erscheinen lässt. Eher kommen einem diese Worte in den Sinn: „Ich hatte eine Farm in Afrika, am Fuße der Ngong-Berge ...“ Ihr teils autobiografisches Buch „Out of Africa / Den afrikanske Farm“ (1937), in dem sie ihre Zeit in Britisch-Ostafrika (heute Kenia) verarbeitet, hat Karen Blixen weltberühmt gemacht. Sydney Pollacks oscarprämierte Verfilmung ihres Memoirs von 1985, mit Robert Redford und Meryl Streep in den Hauptrollen, hat die Dänin in den Köpfen eines ergriffenen Millionenpublikums untrennbar mit der Steppe des afrikanischen Kontinents verknüpft. Wer sich aber auf die Suche nach dem Meer in Blixens Leben und Werk begibt, wird bald feststellen, dass es beides durchzieht wie ein roter Faden.

Geboren wurde Karen von Blixen-Finecke als Karen Christence Dinesen am 17. April 1885 in einem kleinen Ort namens Rungsted, etwa eine halbe Fahrstunde von Kopenhagen entfernt – in unmittelbarer Nähe der Ostsee, an der Ostküste von Seeland, am Øresund. 77 Jahre später starb sie ebendort, in einem Zimmer im ersten Stock des Anwesens ihrer Familie, durch dessen Fenster sie den Øresund sehen konnte. Ihr Zuhause lag „knapp 100 Meter vom Meer entfernt“ – deswegen sei eines ihrer Lebensmottos „Navigare necesse est“ gewesen, wie sie in einer Rede beim Jahresfest des National Institute of Arts and Letters 1959 in New York erzählte.

„Navigare necesse est“ ist der erste Teil eines Zitats, das Plutarch Pompeius, Cäsars großem Gegenspieler, in den Mund legte, der es einer Schar ängstlicher Seeleute hinwarf, die sich weigerten, im Sturm eine lebensnotwendige Getreideladung nach Rom zu bringen: Navigare necesse est, vivere non est necesse – Seefahren muss man, leben muss man nicht! Karen Blixen gefiel der Gedanke des Weitersegelns, niemals aufzugeben und „die Unternehmungen meines Lebens als eine Seefahrt zu betrachten“. Das Paradox dieses Mottos – „und ein solches ist es, da der Zweck der so überaus wichtigen Reise nach Rom die Aufrechterhaltung des Lebens war und da man jedenfalls nicht zur See fahren kann, wenn man nicht mehr am Leben ist“ – stand für Blixen als „die wahre, klare Logik des Lebens“ da, und hätte jemand behauptet, „mein Motto habe keinen irdischen Sinn, hätte ich antworten können: ‚Nein, aber einen himmlischen Sinn‘, und hätte vielleicht hinzufügen können: ‚Und einen maritimen!‘“ Einen maritimen Sinn also brauchte ihr Leben, und dieses Motto führte sie auch nach Afrika. „Unter der Fahne meines ersten Mottos fuhr ich geradewegs in das Herz Afrikas und in eine Vita nuova hinein, in das, was für mich mein wirkliches Leben wurde.“

Der radikale Neuanfang der Schriftstellerin begann mit einer 19-tägigen Seereise, einer Passage, die sie seekrank, nervös und verzweifelt sein ließ – 1912 war sie mit dem schwedischen Baron Bror von Blixen-Finecke übereingekommen, zu heiraten und eine Kaffeefarm in Afrika zu betreiben. Sie hatte sich zuvor unsterblich in den Zwillingsbruder von Bror verliebt, der aber nichts von ihr wissen wollte. Bror selbst lebte in permanenten Geldsorgen, beiden erschien ein Neuanfang auf einem anderen Kontinent mit dem Geld von Karens Familie als Lösung aller Probleme. Und so fuhr sie per Schiff um den Jahreswechsel 1913/14 nach Mombasa in Kenia, um dort Bror zu heiraten und ein neues Leben zu beginnen.

Trotz ihrer Liebe zu Afrika musste Blixen nach 17 Jahren den Kontinent wieder verlassen. Die schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen, ihr sehr schlechter gesundheitlicher Zustand (ihr Mann ging fremd, und sie hatte sich bei ihm mit Syphilis infiziert), ein Brand auf der Farm, das Scheitern ihrer Ehe und die Tatsache, dass ihre Familie nicht länger bereit war, ihre Farm zu alimentieren, zwangen sie dazu, 1931 ihre Existenz in Afrika aufzugeben. Was es sie gekostet haben muss, in den Schoß ihrer puritanisch geprägten Familie zurückzukehren, kann man sich kaum vorstellen. „Nach wie vor ist es so, dass ich den Tod einem bürgerlichen Dasein vorziehe, und im Tod werde ich mein Glaubensbekenntnis zur Freiheit sprechen“, schrieb sie nach ihrer Rückkehr an ihren Bruder. Zudem war sie schwer krank, die Syphilis hatte ihrem Körper schwere Schäden zugefügt.

In Dänemark begann sie, vor allem, um Geld zu verdienen, mit dem Schreiben. „Ich versprach dem Teufel meine Seele, und als Gegenleistung versprach er mir, dass alles, was ich hiernach erlebte, in Geschichten verwandelt werden würde“, sagte sie einmal zu einem Freund, dem dänischen Lyriker Thorkild Bjørnvig. Sie verfasste eine Vielzahl Erzählungen, die Themen wie Liebe, Verlust, Familie und Beziehungen erkundeten, und sie verwandelte ihre Erlebnisse in Afrika in faszinierende Texte – die sie zu einer berühmten Autorin machten, die für den Literaturnobelpreis im Gespräch war.

Dies ist ein Auszug aus dem Text. Den ganzen Beitrag lesen Sie in mare No. 168. Abonnentinnen und Abonnenten lesen ihn auch hier im mare Archiv.

Autorin Anne Dreesbach, Jahrgang 1971, ist bereits seit ihrem Anglistikstudium ein Fan von Karen Blixen. Doch erst beim Schwimmen im Øresund in unmittelbarer Nachbarschaft von Blixens Geburtshaus wurde ihr klar, dass die Nähe zum Meer Spuren in Leben und Werk der Autorin hinterlassen haben muss – und begab sich auf die Suche.

| Lieferstatus | Lieferbar |

|---|---|

| Vita | Autorin Anne Dreesbach, Jahrgang 1971, ist bereits seit ihrem Anglistikstudium ein Fan von Karen Blixen. Doch erst beim Schwimmen im Øresund in unmittelbarer Nachbarschaft von Blixens Geburtshaus wurde ihr klar, dass die Nähe zum Meer Spuren in Leben und Werk der Autorin hinterlassen haben muss – und begab sich auf die Suche. |

| Person | Von Anne Dreesbach |

| Lieferstatus | Lieferbar |

| Vita | Autorin Anne Dreesbach, Jahrgang 1971, ist bereits seit ihrem Anglistikstudium ein Fan von Karen Blixen. Doch erst beim Schwimmen im Øresund in unmittelbarer Nachbarschaft von Blixens Geburtshaus wurde ihr klar, dass die Nähe zum Meer Spuren in Leben und Werk der Autorin hinterlassen haben muss – und begab sich auf die Suche. |

| Person | Von Anne Dreesbach |