Eine evolutionäre Erfindung

Die Natur steht bei der Entwicklung von Fischen und Vögeln vor denselben Problemen wie Ingenieure, die Schiffe und Flugzeuge bauen. Wie lässt sich ein Körper mit minimalem Energieverbrauch von A nach B befördern? Gewicht reduzieren? Antrieb optimieren? Oder doch lieber die Form?

Obwohl der Mensch sich erst seit kurzem mit derartigen Fragen befasst, ist er schon zu passablen Ergebnissen gekommen: Das Rad war wirklich eine schöne Idee. Anfängerglück? Die Natur jedenfalls experimentiert seit vielen Millionen Jahren an der Optimierung ihrer Entwürfe. Manche Patente aus den Labors von Flora und Fauna sind so kompliziert, dass die Wissenschaft sie bis heute nicht entschlüsselt hat. Seit den sechziger Jahren beschäftigen sich Forscher intensiv mit „Bionik“, der Übertragung von Naturbeobachtungen in die technische Entwicklung. Langsam tragen ihre Bemühungen Früchte.

1994 entdecken Aerodynamiker auf den Schuppen schneller Haifischarten mikroskopisch kleine „riblets“, in Strömungsrichtung verlaufende Riefen. Der Laborversuch zeigt, dass gerillte Oberflächen weniger Widerstand bieten als glatte. Die Forscher entwickeln eine Rippenfolie und bekleben damit einen Airbus. Ergebnis: sechs Prozent weniger Luftwiderstand. Hai-Tech erspart einem Flugzeug je nach Typ zwischen 50 und 150 Tonnen Kerosin.

Beim Pinguin sind sich die Bioniker bereits vor dem ersten Experiment sicher: Er ist ein echtes Erfolgsmodell aus der Werkstatt der Evolution. Wer im Südpolarmeer ausdauernd schwimmen muss, steht unter einem extremen Anpassungsdruck. In den Tropen fällt eine bunte Extrafeder kaum ins Gewicht. Aber Pinguine müssen in der antarktischen Kälte für ihren Lebensunterhalt hart arbeiten. Dazu brauchen sie eine optimale Ausrüstung.

1989 reisen Boris Culik und Rory Wilson vom Kieler Institut für Meeresforschung und der Berliner Bioniker Rudolf Bannasch in die Antarktis, um Grundlagenforschung zu betreiben. Sie kleben Pinguinen winzige elektronische Fahrtenschreiber ins Gefieder und messen ihre Schwimm- und Tauchleistungen.

Die nur 55 Zentimeter großen Adélie-pinguine legen jeden Tag eine Strecke von mehr als 100 Kilometern zurück. Ihre durchschnittliche Geschwindigkeit: elf Kilometer pro Stunde; im Sprint schaffen sie 25 km/h. Zum Vergleich: Alexander Popow, Weltrekordhalter über 50 Meter Freistil, kommt auf 8,3 km/h. Im Schwimmtank ermitteln die Forscher den Energieeinsatz ihrer Probanden. Bei normalem Reisetempo verbrauchen Adélies gerade einmal 60 Watt – so viel wie eine einfache Glühbirne. Mit einer Magensonde bestimmen die Wissenschaftler, wann Adéliepinguine fressen und wie viel. Hauptnahrungsmittel ist Krill, mit einem Brennwert von 3700 Kilojoule je 1000 Gramm. Damit kommt ein Adélie fast 200 Kilometer weit. Die Bioniker rechnen spaßeshalber vor: Würden Pinguine Benzin tanken, könnten sie mit einem Liter 2500 Kilometer weit schwimmen!

Mit einer effizienten Mechanik allein könnten sie solche Werte nicht erreichen. Bei der Analyse ihres Unterwasserflugs fallen sofort die langen Gleitphasen auf. Zwei, drei Schläge ihrer Stummelflügel, dann segeln Pinguine ohne Antrieb mühelos weiter. Jeder Schwimmer kennt den Widerwillen des Mediums Wasser, einen Körper hindurchzulassen. Wer nicht krault, bleibt stecken. Und Ballistiker testen Schusswaffen, indem sie in ein Wasserbecken feuern; H2O stoppt jede Kugel.

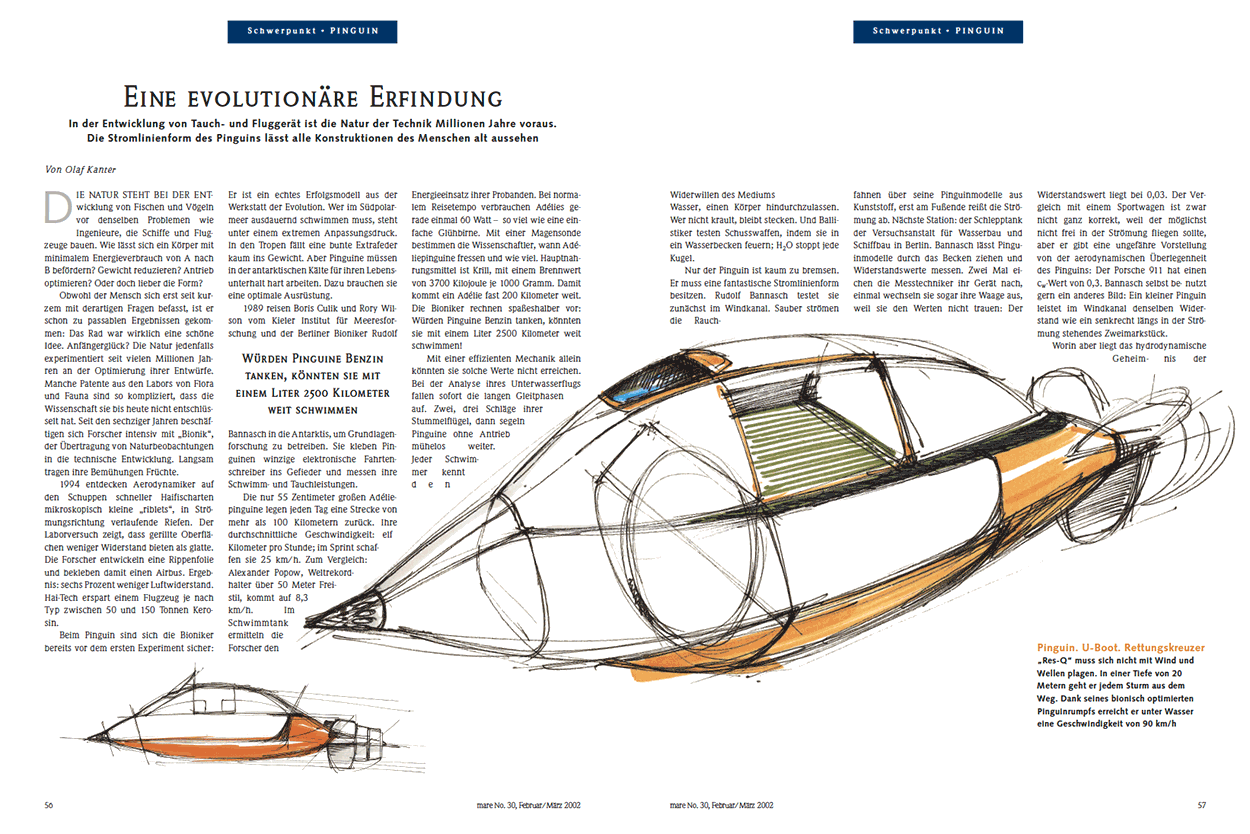

Nur der Pinguin ist kaum zu bremsen. Er muss eine fantastische Stromlinienform besitzen. Rudolf Bannasch testet sie zunächst im Windkanal. Sauber strömen die Rauchfahnen über seine Pinguinmodelle aus Kunststoff, erst am Fußende reißt die Strömung ab. Nächste Station: der Schlepptank der Versuchsanstalt für Wasserbau und Schiffbau in Berlin. Bannasch lässt Pinguinmodelle durch das Becken ziehen und Widerstandswerte messen. Zwei Mal eichen die Messtechniker ihr Gerät nach, einmal wechseln sie sogar ihre Waage aus, weil sie den Werten nicht trauen: Der Widerstandswert liegt bei 0,03. Der Vergleich mit einem Sportwagen ist zwar nicht ganz korrekt, weil der möglichst nicht frei in der Strömung fliegen sollte, aber er gibt eine ungefähre Vorstellung von der aerodynamischen Überlegenheit des Pinguins: Der Porsche 911 hat einen cw-Wert von 0,3. Bannasch selbst be- nutzt gern ein anderes Bild: Ein kleiner Pinguin leistet im Windkanal denselben Widerstand wie ein senkrecht längs in der Strömung stehendes Zweimarkstück.

Worin aber liegt das hydrodynamische Geheimnis der ausgefeilten Form? Die Bioniker basteln ein hohles Pinguinmodell und statten es mit Sensoren aus, um im Windkanal ein Bild von der Druckverteilung auf dem Körper zu bekommen. Das Ergebnis: Über der wellenförmigen Pinguinkontur – vom spitzen Schnabel über den dicken Kopf und den schmalen Hals zum voluminösen Rumpf – wird die Verdrängungsströmung nicht in einem Rutsch beschleunigt, sondern in Etappen.

Dies ist ein Auszug aus dem Text. Den ganzen Beitrag lesen Sie in mare No. 30. Abonnentinnen und Abonnenten lesen ihn auch hier im mare Archiv.

Olaf Kanter, Jahrgang 1962, ist mare-Redakteur für Wirtschaft und Wissenschaft.

Die Zeichnungen des „Res-Q“ stammen aus der Diplomarbeit von Rainer Subic und Admir Jukanovic, die dafür an der Hochschule für Gestaltung in Schwäbisch Gemünd vergangenes Jahr die Bestnote erhielten.

| Vita | Olaf Kanter, Jahrgang 1962, ist mare-Redakteur für Wirtschaft und Wissenschaft.

Die Zeichnungen des „Res-Q“ stammen aus der Diplomarbeit von Rainer Subic und Admir Jukanovic, die dafür an der Hochschule für Gestaltung in Schwäbisch Gemünd vergangenes Jahr die Bestnote erhielten. |

|---|---|

| Person | Von Olaf Kanter |

| Vita | Olaf Kanter, Jahrgang 1962, ist mare-Redakteur für Wirtschaft und Wissenschaft.

Die Zeichnungen des „Res-Q“ stammen aus der Diplomarbeit von Rainer Subic und Admir Jukanovic, die dafür an der Hochschule für Gestaltung in Schwäbisch Gemünd vergangenes Jahr die Bestnote erhielten. |

| Person | Von Olaf Kanter |