Die weiße Hölle von Canari

Es ist eine der schönsten, wenn nicht die schönste Küstenstraße am Mittelmeer. Von Centuri im Norden bis Saint-Florent führt die eng gewundene Corniche entlang der Westküste des Cap Corse. Rechter Hand, tief unten, das Tintenblau des Meeres, links die mediterrane Palette aus marmorgrauem Fels, dem Silber der Oliven, dem matten Smaragdgrün der Macchia. Dazu der warme Wind, der Duft von wildem Thymian – hinter jeder Kurve scheint das Paradies zu liegen.

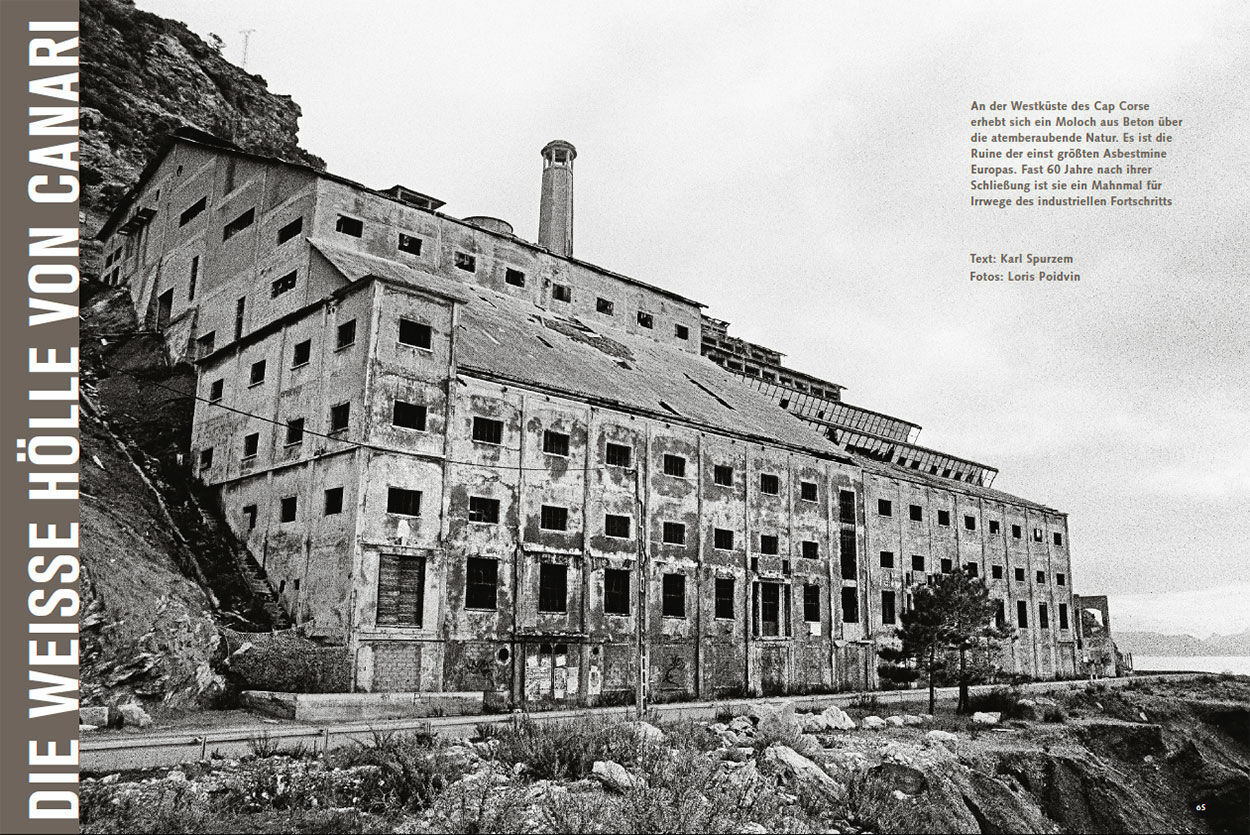

Aber die Traumfahrt endet jäh. Zwischen Canelle und Ogliastro kauert unvermittelt eine gewaltige Betonstruktur auf dem steil ins Meer abfallenden Felsen – hingeworfen wirkt sie, ein Moloch, surreal, wie ein zerschelltes Raumschiff oder ein verendetes prähistorisches Wesen. Es ist die Mine von Canari, in der Mitte des 20. Jahrhunderts der größte Asbesttagebau in Europa.

Von der Straße aus ist nur das Fabrikgebäude zu sehen. In Terrassen steigt es den Fels hinauf, Fenster mit zerschlagenem Glas, löchrige Dächer, nur die Fassade ist zur Straße hin mit Planen verdeckt. Verstreute Schilder verbieten das Betreten der Ruine oder warnen vor Gesundheitsrisiken. Weshalb, sagen die Schilder nicht.

Es verlangt Fantasie, aber diese Ruine war zwei Jahrzehnte der Stolz der korsischen Industrie und ihr Produkt die Quelle eines Reichtums, den die ewig arme Insel nie zuvor kannte. Denn nach Asbest gierte die halbe Nachkriegswelt.

1946 begann der Betrieb der Mine. Inhaberin war die Société Minière de l’Amiante, ihr Hauptaktionär Eternit, ein österreichisch-deutsch-belgischer Konzern, der sich in den 1920er-Jahren gründete und mit Asbest zum Weltunternehmen wurde. Sein Erfolgsprodukt, der Faserzement, galt als Wunderwerkstoff.

Gäbe es Asbest nicht, müsste man ihn erfinden. Die weltweit in manchem Gestein vorkommenden Silikatminerale, die fadenartig kristallisieren, lassen sich zu industriell nutzbaren Fasern aufbereiten, was ihnen den Namen Bergflachs eintrug. Sie haben eine ungeheure Festigkeit, sind unbrennbar, säure- und witterungsbeständig, haben überragende Dämmeigenschaften, lassen sich leicht mit anderem Material mischen und sogar verspinnen. Mit unzähligen Anwendungen – in der Werft-, Bau- und Autoindustrie, in der Elektro- und Textilindustrie – machte sich Asbest unentbehrlich.

Gäbe es Asbest nicht, hätten Millionen Menschen ein längeres, gesünderes Leben geführt. So fein sind seine Fasern, dass sie „alveolengängig“ sind, die zartesten Verästelungen der Bronchien bis zu den Alveolen, den Lungenbläschen, erreichen und dort furchtbare Schäden anrichten. Sie erzeugen chronische Entzündungen, die zu Abestose führen, einer krankhaften Veränderung des Lungengewebes, und die wiederum zu Lungenkrebs und besonders oft zu Mesotheliomen, das sind bösartige Tumore des Bauchfells. Teuflisch an der Asbestose ist ihre enorme Latenz: Zwischen zehn und 60 Jahren dauert es, bis der Krebs ausbricht. Dann ist es für eine heilende Therapie oft zu spät – und der Verursacher meist unerkannt.

Bekannt sind die Risiken von Asbeststaub schon lange. 1906 wurde die Asbestose zum ersten Mal beschrieben, 1943 Lungenkrebs als Folge von Asbestbelastung als Berufskrankheit anerkannt, seit 1970 wird er offiziell als krebserzeugend eingestuft. Einzelne Länder verboten Asbest zwar schon früher, es dauerte aber noch bis 2005, bis die EU seine Verwendung verbot – Folge der offensiven Lobbyarbeit der Produzenten, die in vielen Ländern jahrelange Verzögerungen bei der Klassifizierung als Gefahrstoff erreichten. In Schwellenländern wird Asbest noch immer gefördert und verarbeitet.

Dies ist ein Auszug aus dem Text. Den ganzen Beitrag lesen Sie in mare No. 152. Abonnentinnen und Abonnenten lesen ihn auch hier im mare Archiv.

mare-Redakteur Karl Spurzem, Jahrgang 1959, war in Canari bedrückt von dem ausweglosen Dilemma, in dem die heute Verantwortlichen stecken.

Loris Poidvin, geboren 1983 in Ajaccio, lebt in Paris. Er widmete sich der Fotografie von Industriebrachen, bevor er sich Menschen in der Stadt zuwandte.

| Lieferstatus | Lieferbar |

|---|---|

| Vita | mare-Redakteur Karl Spurzem, Jahrgang 1959, war in Canari bedrückt von dem ausweglosen Dilemma, in dem die heute Verantwortlichen stecken.

Loris Poidvin, geboren 1983 in Ajaccio, lebt in Paris. Er widmete sich der Fotografie von Industriebrachen, bevor er sich Menschen in der Stadt zuwandte. |

| Person | Von Karl Spurzem und Loris Poidvin |

| Lieferstatus | Lieferbar |

| Vita | mare-Redakteur Karl Spurzem, Jahrgang 1959, war in Canari bedrückt von dem ausweglosen Dilemma, in dem die heute Verantwortlichen stecken.

Loris Poidvin, geboren 1983 in Ajaccio, lebt in Paris. Er widmete sich der Fotografie von Industriebrachen, bevor er sich Menschen in der Stadt zuwandte. |

| Person | Von Karl Spurzem und Loris Poidvin |