Die Fallenden von Acapulco

Auf der Klippe von La Que-brada bekreuzigt sich Jorge Antonio Ramírez López am Altar der Jungfrau Maria. Dann stellt er sich an den Abgrund, lässt die Zehen darüber ragen. Die Scheinwerfer sind auf ihn und das Meer gerichtet, das sich 30 Meter unter ihm in der schmalen Bucht hebt und senkt. Jorge reckt die Arme nach oben. Einmal, zweimal, dreimal. Dann lässt er sich nach vorn fallen.

Drüben im Hotel „Los Flamingos“ tanzen ältere Damen mit floralen Blusen und und ergraute Herren in pastellfarbenen Hemden Cha-Cha-Cha. Die Wände des Hotels sind in Pink bemalt, vergilbte Bilder in der Rezeption erzählen von den goldenen Tagen der Stadt: John Wayne und andere Hollywoodstars vergangener Zeiten sind darauf zu sehen. Doch während hier Cha-Cha-Cha getanzt wird, als hätten die Zeiten nie geendet, wird in anderen Teilen der Stadt gemordet.

Vor der Tierarztpraxis „El Can Galán“ – übersetzt: Der elegante Hund – liegt ein Körper bäuchlings auf dem Asphalt. Daneben vier Patronenhülsen, ein paar Meter weiter die Straße hinauf ein Motorroller. Das Gesicht des Toten ist eine blutige Masse. Die Schüsse scheinen ihr Ziel präzise getroffen zu haben. Eine Forensikerin in einem weißen Schutzanzug inspiziert den Tatort. Vom gegenüberliegenden Busbahnhof kommen gelangweilte Blicke herüber, und an der Straße zum Strand hinunter versucht ein Mann Hotelzimmer an Touristen zu vermitteln.

Acapulco – hier an der Pazifikküste Mexikos feierten einst Schauspielgrößen wilde Partys. Die Stadt war Sehnsuchtsort, Inbegriff des Tourismus in den Tropen. Weißer Strand, warmes Wasser und diese jungen Männer, die Klippenspringer von Acapulco, die sich für einen bescheidenen Lohn und ein Trinkgeld in die Bucht La Quebrada stürzen. Heute frisst brutalste Gewalt die Stadt. Morde sind Alltag – allein im Juni 2024 hat der Bandenkrieg zwischen Los Rusos und dem Cártel Independiente de Acapulco 77 Opfer gefordert, so viele zumindest hat die Polizei offiziell bestätigt. Die Klippenspringer sind die Konstante der Stadt, sie springen seit Jahrzehnten, Tag für Tag.

Jorge Antonio, 34 Jahre alt, weiches, jugendliches Gesicht, geht vor dem Sprung in die Tiefe leicht in die Knie und stößt sich dann von der Kante ab. Die Klippe fällt nicht senkrecht ab, sondern schiebt sich am Fuß leicht nach vorn. Er muss fünf Meter weit hechten, um nicht auf dem Fels aufzuschlagen. Athletisch müsse man dafür sein, Kraft in den Beinen haben, erzählen die Klippenspringer. Jorge ist allerdings eher gemütlicher Statur.

Jorge Antonio fliegt. Er streckt die Arme zur Seite, streckt den Kopf nach hinten und macht ein Hohlkreuz. Avión nennen sie diese Figur, Flugzeug. Er rast in die Tiefe, wird schneller und schneller. Drei Sekunden Freiheit sei dieser Moment, erzählt er später mit begeistert aufgerissenen Augen. Er rast auf das dunkle Meer zu. Im letzten Moment reckt er seine Arme voraus, macht die Hände zu Fäusten und klappt den Kopf leicht nach vorn. Mit gut 90 Kilometern in der Stunde stürzt er ins betonharte Wasser. Unter Wasser rollt er sich nach hinten hoch, taucht auf und lässt sich von den Besuchern feiern. 100 Pesos, fünf Euro, Eintritt haben sie für die Show bezahlt. Danach platzieren sich Jorge und die anderen Klippenspringer vor dem Ausgang, um Trinkgeld einzusammeln.

Jorge Antonio ist Klippenspringer, clavadista, wie es hier heißt, in dritter Generation. Sein Vater Jorge Mónico Ramírez Vázquez sprang, bis der Darmkrebs ihn 1997 in die Rente zwang. Sein Großvater Mónico Ramírez Cedeño sprang zu den goldenen Tagen der Stadt, als drüben im Hotel „Los Flamingos“ noch Hollywood logierte. Die Tradition lebt zwar weiter, die clavadistas springen Tag um Tag, in der Mittagshitze, zu Sonnenuntergang und zweimal in der Dunkelheit, aber der Mythos ist verblasst und mit ihm der Glanz der Stadt.

Mónico, weißes Haar, weißer Schnäuzer, erinnert sich an die Partys, daran, wie sie begeistert in den Clubs empfangen wurden. Sie nennen Mónico „El Viejo“, den Alten. Er ist der letzte Überlebende der goldenen Generation, schwärmen die Klippenspringer. Er reiste in die USA, nach Japan und Australien, um seine Künste vorzuführen.

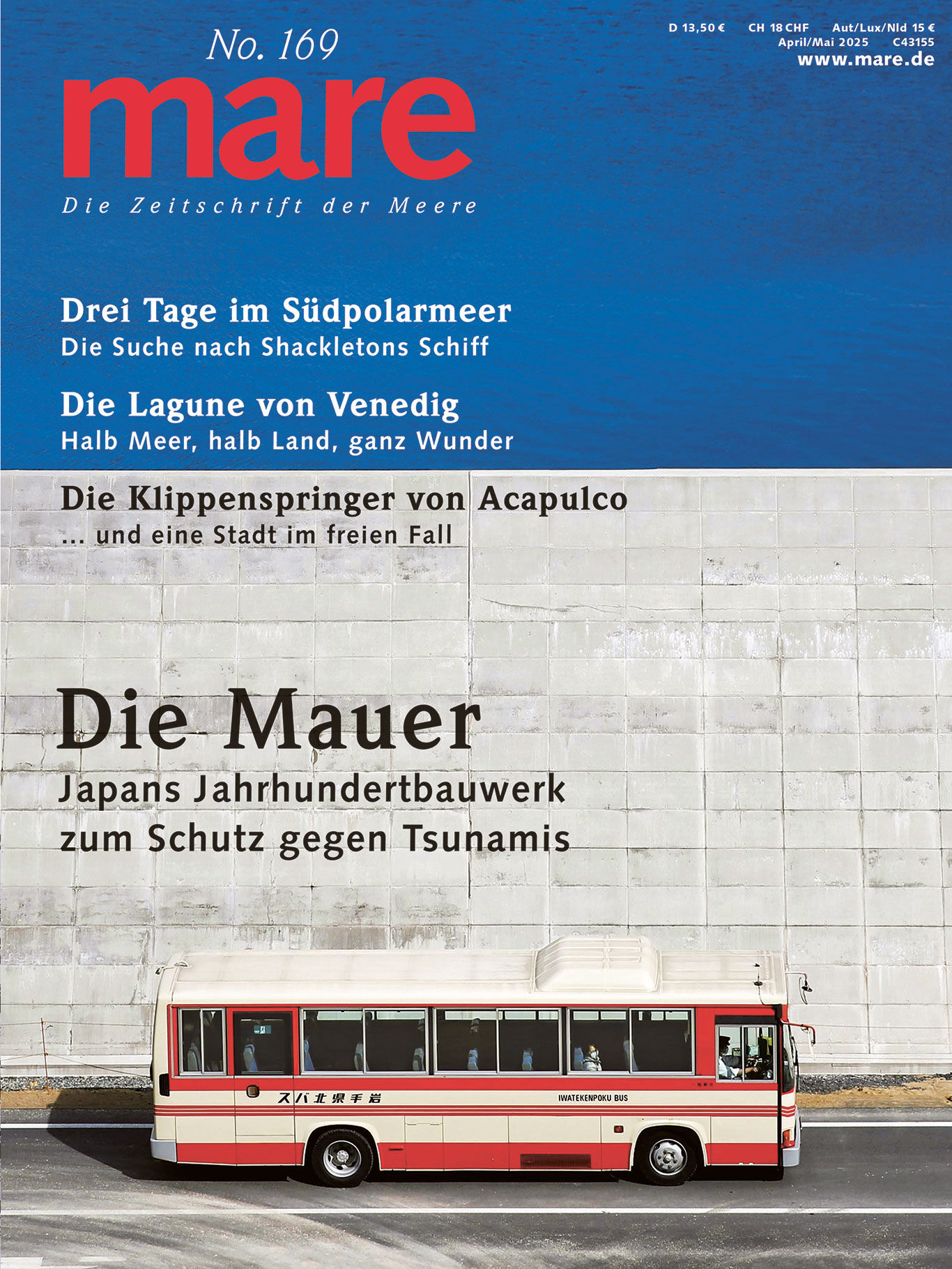

Dies ist ein Auszug aus dem Text. Den ganzen Beitrag lesen Sie in mare No. 169. Abonnentinnen und Abonnenten lesen ihn auch hier im mare Archiv.

Daniel Etter, Jahrgang 1980, Autor und Fotograf, lebt in Köln und im katalanischen Sant Aniol de Finestres und arbeitet unter anderem für „Spiegel“, „Geo“ und die „Zeit“. In Acapulco hat er den Spuren einer mondänen Vergangenheit nachgespürt – während in der Straße hinter seinem Hotel gemordet wurde.

| Lieferstatus | Lieferbar |

|---|---|

| Vita | Daniel Etter, Jahrgang 1980, Autor und Fotograf, lebt in Köln und im katalanischen Sant Aniol de Finestres und arbeitet unter anderem für „Spiegel“, „Geo“ und die „Zeit“. In Acapulco hat er den Spuren einer mondänen Vergangenheit nachgespürt – während in der Straße hinter seinem Hotel gemordet wurde. |

| Person | Von Daniel Etter |

| Lieferstatus | Lieferbar |

| Vita | Daniel Etter, Jahrgang 1980, Autor und Fotograf, lebt in Köln und im katalanischen Sant Aniol de Finestres und arbeitet unter anderem für „Spiegel“, „Geo“ und die „Zeit“. In Acapulco hat er den Spuren einer mondänen Vergangenheit nachgespürt – während in der Straße hinter seinem Hotel gemordet wurde. |

| Person | Von Daniel Etter |