Das Mirakel von Delft

Dem niederländischen Admiralsgeneral Jacob van Heemskerck dürfte keinesfalls klar gewesen sein, dass seine Kaperung des portugiesischen Handelsschiffs „Santa Catarina“ am Morgen des 25. Februar 1603 gewissermaßen das Völkerrecht begründen würde. Heemskercks Flotte hatte im April 1601 in Amsterdam abgelegt und erreichte, nach fast zwei ereignisreichen Jahren auf den Meeren Richtung Ostindien, die Straße von Singapur. Eines Morgens liegt dann, an der Mündung des Flusses Johor, plötzlich die Karacke „Santa Catarina“ mit über 1000 Soldaten an Bord direkt neben Heemskercks Schiffen; offenbar sind die Portugiesen nachts gekommen. Seit Jahrzehnten ist Portugal neben Spanien Erzfeind der jungen Republik der Sieben Vereinigten Niederlande, und Heemskerck fährt in Diensten der gerade gegründeten Vereinigten Ostindischen Compagnie (VOC), die wiederum im Auftrag ihrer Regierung das Handelsnetz in Asien ausbauen, Portugal und Spanien ökonomisch schädigen und in Ostindien ein Imperium errichten soll. Heemskerck greift die „Santa Catarina“ an, bringt das voll beladene Schiff auf, beschlagnahmt die wertvolle Ware, darunter Seide, Moschus und Porzellan aus China, und bringt sie mit nach Amsterdam zurück.

Doch was da an diesem Februartag in der fernen Straße von Singapur geschah, war weisungswidrig, denn die Compagnie hatte ihren Generälen jede Beutenahme untersagt. Die Aktionäre der VOC wollen keine Piraterie, eine gewaltsame Auseinandersetzung führt zu Verfahren vor dem Admiralitätsgericht.

Wem gehören Schiff und Ware nun? Die Ware ist mehrere Millionen Gulden wert. Ist die gekaperte „Santa Catarina“ als rechtmäßige Beute anzusehen? Die sogenannten Siebzehn Herren im Direktorium der Amsterdamer Compagniezentrale beauftragen einen jungen Rechtsgelehrten mit der Klärung dieser brisanten Frage und bestellen ein Gutachten. Der Gelehrte ist Anfang zwanzig. Er ist Staatsanwalt der Provinz Holland, sein Name: Hugo Grotius.

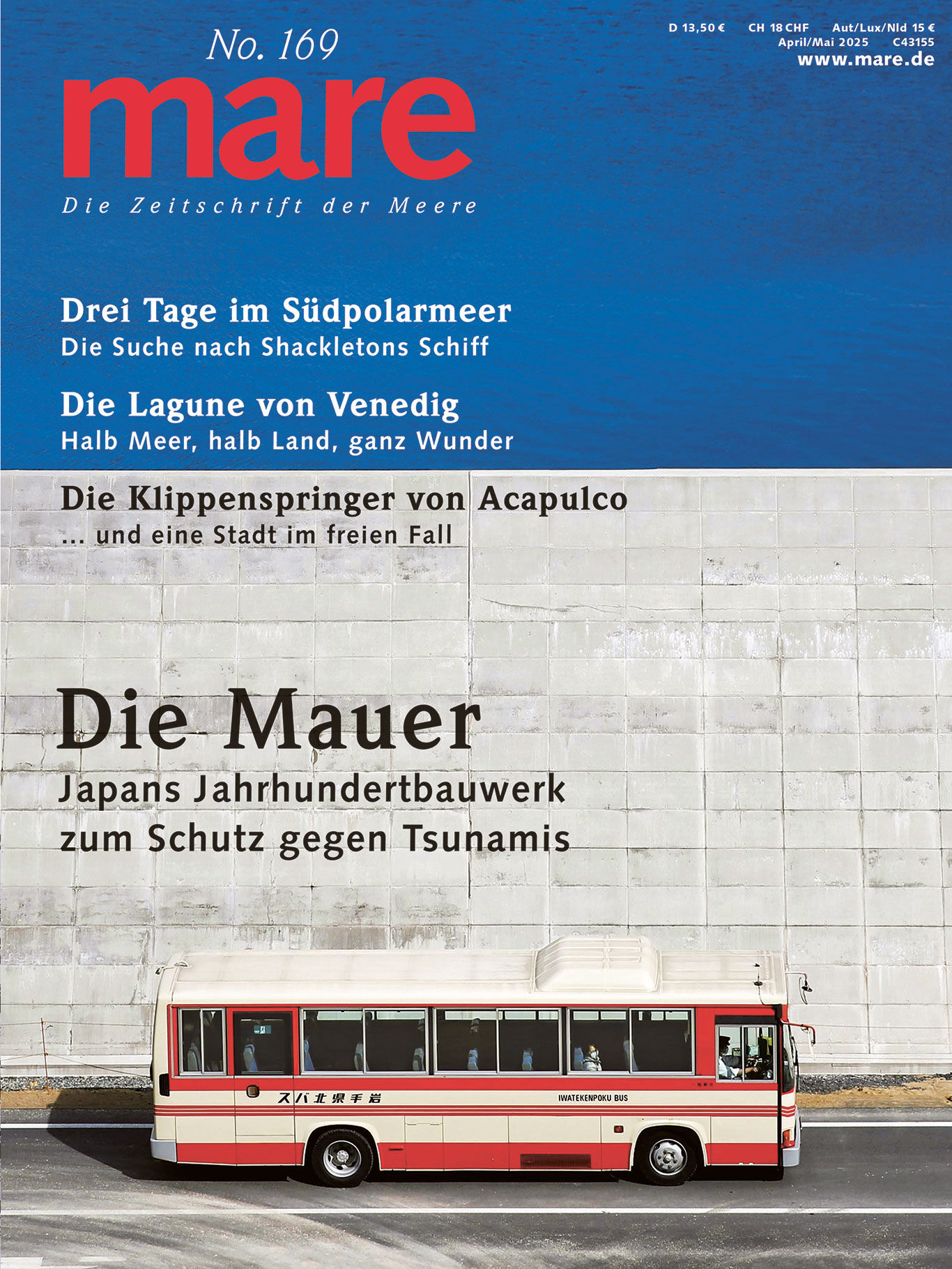

Am 10. April 1583 wird in Delft, heute Provinz Südholland, ein Wunderkind geboren: Huigh de Groot, Sohn des späteren Bürgermeisters seiner Stadt. Später wird er, wie damals üblich, seinen Namen latinisieren und als Erwachsener, wie kaum üblich, Weltgeschichte schreiben. Die ersten literarischen Versuche macht Huigh mit neun: lateinisch geschriebene Elegien, die die Ereignisse seiner Zeit besingen. Jeder, der Huigh begegnet, heißt es, habe sofort dessen ungewöhnliche Begabungen festgestellt. Das Kind wächst im Geist toleranter Frömmigkeit und mit den Idealen des Humanismus auf; dem damals einflussreichen Erasmus aus dem nahen Rotterdam zufolge ist Vernunftgebrauch das entscheidende Ziel in der Erziehung und Bildung des Menschen.

Mit elf Jahren beginnt das Kind Hugo Grotius ein Studium der Alten Sprachen, der Rechtswissenschaft, Philosophie und Theologie an der Universität Leiden. Die für ihre Textil- und Keramikproduktion berühmte Stadt ist damals eine religionspolitische Kampfzone. Die beiden Professoren Jacobus Arminius und Franciscus Gomarus tragen an der dortigen Universität zu Ende des 16. Jahrhunderts den heftigsten Streit des Vorbarocks aus. Es geht um die Thesen des Reformators Johannes Calvin und dessen Lehre von der Vorbestimmung des Menschen: Kann der Mensch sich durch Leistung auf Erden die Gnade Gottes erarbeiten, wie Arminius behauptet? Oder ist Gottes Allmacht so groß, wie Gomarus entgegnet, dass der Mensch seiner Vorherbestimmung ausgeliefert bleibt, ob er sich nun bemüht oder nicht? Grotius schließt sich Arminius an. Das wird erst fatale, später fulminante Folgen haben.

Als Zwölfjähriger spricht Hugo fließend Latein und Griechisch, dann Französisch und sogar Deutsch. Er dichtet, schreibt theologische Aufsätze, formuliert elegant, denkt tief und muss so früh eine intellektuell ausgereifte Persönlichkeit gewesen sein, dass man ihm mit 15 die Teilnahme an einer niederländischen Delegation beim französischen König ermöglicht. Vermutlich mit kindlichem Gesicht und zartem Ansatz des damals typischen Kinnbartwuchses steht Hugo vor Heinrich IV. Der König ist Protestant, Hugenotte, mehr noch: Calvinist, wie Grotius. Den Teenager nennt der König kurz und bündig „Miracle de la Hollande“, Wunder Hollands, Wunderkind der Niederlande. Das macht die Runde. Die Universität Orléans verleiht dem Wunderkind die Doktorwürde in Rechtswissenschaft, mit 16 ist Grotius Anwalt in Den Haag, dann Staatsanwalt von Holland, mit 18 schreibt er die Tragödie „Der verbannte Adam“, mit 19 wird er „nationaler Geschichtsschreiber“ der Provinz Holland. Vier Jahre lang dokumentiert er den rebellischen Widerstandskampf seines Landes gegen die Besatzung durch die Krone Spanien-Habsburgs, dann nimmt ihn der von vielen verehrte und bei manchen verhasste Staatsmann und „Landsadvocaat“ Johann van Oldenbarnevelt unter seine Fittiche. Könnte Grotius dereinst nicht dessen Nachfolger werden?

Dies ist ein Auszug aus dem Text. Den ganzen Beitrag lesen Sie in mare No. 169. Abonnentinnen und Abonnenten lesen ihn auch hier im mare Archiv.

Christian Schüle, Jahrgang 1970, studierte Philosophie, Soziologie und Politikwissenschaft und lebt als literarischer Autor und Essayist in Hamburg. Seit 2015 lehrt er Kulturwissenschaft an der Universität der Künste in Berlin. Bei Recherchen zur Entstehung der europäischen Handelsgesellschaften und des Kapitalismus im 17. Jahrhundert stieß er immer wieder auf Grotius’ Schriften und lernte, dass die Epoche der Neuzeit mit dessen Idee von der Freiheit des Meeres begann. In der Folge schloss er sich den Bewunderern des „Wunderkinds von Delft“ an.

| Lieferstatus | Lieferbar |

|---|---|

| Vita | Christian Schüle, Jahrgang 1970, studierte Philosophie, Soziologie und Politikwissenschaft und lebt als literarischer Autor und Essayist in Hamburg. Seit 2015 lehrt er Kulturwissenschaft an der Universität der Künste in Berlin. Bei Recherchen zur Entstehung der europäischen Handelsgesellschaften und des Kapitalismus im 17. Jahrhundert stieß er immer wieder auf Grotius’ Schriften und lernte, dass die Epoche der Neuzeit mit dessen Idee von der Freiheit des Meeres begann. In der Folge schloss er sich den Bewunderern des „Wunderkinds von Delft“ an. |

| Person | Von Christian Schüle |

| Lieferstatus | Lieferbar |

| Vita | Christian Schüle, Jahrgang 1970, studierte Philosophie, Soziologie und Politikwissenschaft und lebt als literarischer Autor und Essayist in Hamburg. Seit 2015 lehrt er Kulturwissenschaft an der Universität der Künste in Berlin. Bei Recherchen zur Entstehung der europäischen Handelsgesellschaften und des Kapitalismus im 17. Jahrhundert stieß er immer wieder auf Grotius’ Schriften und lernte, dass die Epoche der Neuzeit mit dessen Idee von der Freiheit des Meeres begann. In der Folge schloss er sich den Bewunderern des „Wunderkinds von Delft“ an. |

| Person | Von Christian Schüle |